Der Autonomy Policy Brief 2024 analysiert die jüngsten autonomiepolitischen Entwicklungen in Südtirol. Die behandelten Themenfelder umfassen unter anderem die Bildung der neuen Landesregierung, die Autonomiereform, neue Durchführungsbestimmungen, die Sprachgruppenzählung, Entwicklungen im Bereich der Zwei- bzw. Dreisprachigkeit, schulpolitische Debatten sowie neue Finanzbestimmungen.

Aktuelle Statistiken zu Südtirol, seiner Autonomie und dem Minderheitenschutz finden sich jederzeit im neuen Autonomy Dashboard South Tyrol (https://www.autonomy-dashboard.info).

Veröffentlicht am 19. Dezember 2024

Marc Röggla, Jakob Volgger

Politik und Wahlen

Neue Landesregierung

Nach der Landtagswahl 2023 hatte die Südtiroler Volkspartei (SVP) Verhandlungen mit Fratelli d’Italia, Uniti per l’Alto Adige – Lega Alto Adige Südtirol, La Civica und den Freiheitlichen angekündigt. Im Jänner wurden die Koalitionsgespräche erfolgreich abgeschlossen, im Anschluss Arno Kompatscher (SVP) als Landeshauptmann bestätigt und die neue Landesregierung angelobt. Sie besteht aus elf Mitgliedern: Acht Mitglieder gehören der deutschen, zwei der italienischen und eines der ladinischen Sprachgruppe an. Nach dem Austritt von Andreas Leiter Reber (Die Freiheitlichen) aus der Regierungskoalition im Februar verfügt die Regierung nur mehr über eine kleine Mehrheit im Landtag (18 von 35 Abgeordneten). Das Regierungsprogramm der Koalition hat nicht zuletzt die Autonomiereform zum Schwerpunkt (siehe nächstes Kapitel).

Wahlen

2024 wurde auch das Europäische Parlament neu gewählt. Die SVP erreichte in Südtirol 46,96 Prozent der Stimmen – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zu 2019 – und ging damit als Wahlsiegerin hervor. Herbert Dorfmann (SVP) wurde als einziger Südtiroler Vertreter des Wahlkreises Nord-Ost ins Europaparlament gewählt. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 49,55 Prozent einen historischen Tiefstand.

Tabelle 1: Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 in Südtirol (Quelle: civis.bz.it)

| Parteien | Stimmen | % |

| Südtiroler Volkspartei | 91.849 | 46,96 |

| Alleanza Verdi e Sinistra | 30.866 | 15,78 |

| Fratelli d’Italia | 24.273 | 12,41 |

| Azione – Siamo Europei | 13.392 | 6,85 |

| Partito Democratico | 11.738 | 6,00 |

| Lega Salvini Premier | 6.462 | 3,30 |

| Movimento 5 Stelle | 4.181 | 2,14 |

| Forza Italia – Noi Moderati – PPE | 3.769 | 1,93 |

| Pace Terra Dignità | 2.975 | 1,52 |

| Stati Uniti d’Europa | 2.780 | 1,42 |

| Libertà | 2.262 | 1,16 |

| Alternativa Popolare | 1.044 | 0,53 |

In den Gemeinden Lana, Wengen, Leifers und St. Martin in Passeier fanden vorgezogene Neuwahlen statt. Erwähnenswert ist das Ergebnis in Leifers, wo mit Giovanni Seppi (SVP) ein Kandidat der deutschen Sprachgruppe zum Bürgermeister gewählt wurde. In Leifers gehören laut Sprachgruppenzählung 2024 74,5 Prozent der Bevölkerung der italienischen Sprachgruppe an. In den übrigen Gemeinden wird 2025 gewählt.

Recht

Autonomiereform

Vor allem im Zuge der italienischen Verfassungsreform von 2001, aber auch schon davor, hat die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes zu einer zunehmenden Einschränkung der autonomen Gesetzgebungsbefugnisse Südtirols geführt. Im Zuge einer umfassenden Autonomiereform sollen nun die Standards wiederhergestellt werden, die 1992 zur Streitbeilegungserklärung vor den Vereinten Nationen geführt haben. Ausgangspunkt der Verhandlungen war eine entsprechende Erklärung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Jahr 2022. Die Autonomiereform wird alle Regionen Italiens mit Sonderstatut einbeziehen. Den entsprechenden Reformvorschlag für die Region Trentino-Südtirol präsentierte Arno Kompatscher im Mai im Südtiroler Landtag.

Die Autonomiereform strebt zusammengefasst folgende Änderungen an:

- Als Grenzen der primären Gesetzgebungsbefugnisse sollen nur noch die italienische Verfassung, die EU-Bestimmungen sowie die internationalen Verpflichtungen gelten. Die „Grundsätze der Rechtsordnung der Republik“ und die „grundlegenden Rechtsnormen der wirtschaftlich-sozialen Reformen“ werden als Schranken gestrichen. Diese haben immer wieder zu unklaren Auslegungen durch den Verfassungsgerichtshof geführt.

- Bestehende Zuständigkeiten (z. B. Ämterordnung und Personal) sollen klarer definiert und neue ausschließliche Zuständigkeiten (z. B. Umweltschutz) sollen hinzugefügt werden. Für die Änderung beispielsweise der Finanzbestimmungen oder die Übertragung weiterer Zuständigkeitsbereiche an das Land bzw. die Region wird ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen.

- Der Schutz der örtlichen sprachlichen Minderheiten soll nicht mehr nur als nationales Interesse definiert werden, sondern als eine aus der EU-Rechtsordnung und den internationalen Verpflichtungen erwachsende Notwendigkeit. Diese muss bei der Gesetzgebung berücksichtigt werden. Spezifische Regelungen des Minderheitenschutzes bleiben laut Vorschlag allerdings von der Reform unberührt (z. B. Sprachgebrauch, ethnischer Proporz, Schule).

- Die Landesregierung und nicht der Landtag soll über die Anfechtung von Staatsgesetzen entscheiden.

- Eine künftige Änderung des Autonomiestatuts soll vom italienischen Parlament nur mehr dann verabschiedet werden können, wenn der Regionalrat und die Landtage von Südtirol und Trentino dieser mit absoluter Mehrheit zustimmen (Einvernehmensprinzip).

- Die Sechser-Kommission und die Zwölfer-Kommission, die sogenannten paritätischen Kommissionen, sollen in der Beziehung Staat-Land aufgewertet werden.

Nach Verzögerungen bei den Verhandlungen über den endgültigen Verfassungsgesetzentwurf wurde im Oktober die ursprünglich geplante Vorgehensweise geändert. Die italienische Regierung strebt nun nicht mehr einen einheitlichen Verfassungsgesetzentwurf für alle fünf Regionen mit Sonderstatut an, sondern eigene Verhandlungen mit jeder dieser Regionen. Die Verhandlungen über das Autonomiestatut der Region Trentino-Südtirol wurden vorgezogen und die entsprechende Arbeitsgruppe hat im Oktober ihre Arbeit aufgenommen und im Dezember abgeschlossen. Das Ergebnis wurde dem Ministerratspräsidium zur weiteren Behandlung übermittelt. Die verbleibenden offenen Fragen werden im direkten Austausch zwischen der römischen Regierung und den Vertretungen der autonomen Provinzen geklärt.

In weiterer Folge sind die Stellungnahmen der Region und der Landtage vorgesehen, Österreich ist über die Änderungen zu informieren und auch die Stellungnahme der sogenannten 137er-Kommission des Landtags ist einzuholen. Die Verabschiedung des Verfassungsgesetzes durch das italienische Parlament – voraussichtlich 2026 – erfolgt nach zweimaliger Abstimmung in beiden Kammern, wobei aufgrund der Bestimmung des Autonomiestatuts keine Volksabstimmung abgehalten werden kann.

Neben der Autonomiereform der autonomen Regionen und Provinzen gibt es eine gesamtstaatliche Diskussion über die sogenannte differenzierte Autonomie. Das italienische Parlament hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, wonach künftig auch Regionen mit Normalstatut beim Staat die Übertragung von Kompetenzen beantragen können, um bestimmte Bereiche autonom verwalten zu können. Teile des Gesetzes wurden jedoch vom Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt.

Sechser- und Zwölfer-Kommission

Durch die Landtagswahl 2023 wurde es nötig, die Vertreter*innen Südtirols in der Sechser- bzw. Zwölfer-Kommission neu zu ernennen. Der Landtag wählte Meinhard Durnwalder (deutsche Sprachgruppe) und Angelo Gennacaro (italienische Sprachgruppe). Der Regionalrat nominierte Dieter Steger (deutsche Sprachgruppe). Der italienische Staat wird in der Sechser-Kommission derzeit von Eleonora Maines, Alessandro Urzí und Anton von Walther vertreten. Zum Präsidenten wurde Alessandro Urzì gewählt.

Die italienische Regierung hat 2024 – mit Mitwirkung der paritätischen Kommissionen – zwei Durchführungsbestimmungen erlassen. Die Durchführungsbestimmungen zum Ehrenamt ermöglichen es Südtirol, mit Landesgesetz ein eigenes Landesregister für das Ehrenamt einzuführen. Damit sollen kleinere Vereine von bürokratischen Auflagen entlastet werden, die mit der Eintragung ins gesamtstaatliche Einheitsregister verbunden sind.

Tabelle 2: Erlassene Durchführungsbestimmungen im Jahr 2024 (Quelle: LexBrowser)

| Durchführungsbestimmung | Sachbereich |

| Gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Februar 2024, Nr. 261 | Ehrenamt und entsprechende Gesetzgebungsbefugnisse der Autonomen Provinz Bozen |

| Gesetzesvertretendes Dekret vom 19. April 2024, Nr. 64 | Ehrenamt |

Die Sechser-Kommission hat bereits einer Durchführungsbestimmung zugestimmt, die für staatliche Stellen in Südtirol eine flexiblere Anwendung des ethnischen Proporzes – die Verteilung der öffentlichen Jobs nach Größe der Sprachgruppen – und des Erfordernisses des Zweisprachigkeitsnachweises erlaubt. Die Regelung soll nur für befristete Stellen gelten und nur im Bereich der sogenannten essenziellen Dienste. Der Entwurf der Durchführungsbestimmung unterstreicht das Grundrecht, sich in Südtirol in den zwei bzw. drei Amtssprachen an die öffentliche Verwaltung wenden zu können. Die Durchführungsbestimmung soll jedoch eine Aufrechterhaltung der öffentlichen Dienste in Fällen von personeller Unterbesetzung erlauben.

Außerdem hat die Zwölfer-Kommission bereits eine Durchführungsbestimmung genehmigt, die eine Aufhebung der Mandatsbeschränkung für Bürgermeister*innen von Gemeinden mit über 15.000 Einwohner*innen vorsieht. Laut staatlicher Regelung ist für jene Bürgermeister*innen nämlich eine Mandatsbeschränkung von zwei Legislaturperioden vorgesehen. Die Durchführungsbestimmung würde eine eigene Regelung für die Autonome Region Trentino-Südtirol ermöglichen. Für die Gemeinderatswahlen 2025 sollen laut Beschluss des Regionalrats aber noch die staatlichen Vorgaben übernommen werden.

Sprache, Sprachgruppen und Gesellschaft

Sprachgruppenzählung

Von besonderer autonomiepolitischer Bedeutung war die Durchführung der Sprachgruppenzählung, die im Dezember letzten Jahres begonnen und im Juni dieses Jahres abgeschlossen wurde. Mit der Sprachgruppenzählung wird die Größe der deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppe in Südtirol erhoben. Auf der Grundlage dieser Zahlen werden die Stellen in der öffentlichen Verwaltung auf die drei Sprachgruppen verteilt oder die öffentlichen Mittel in bestimmten Bereichen (z. B. Kultur) aufgeteilt.

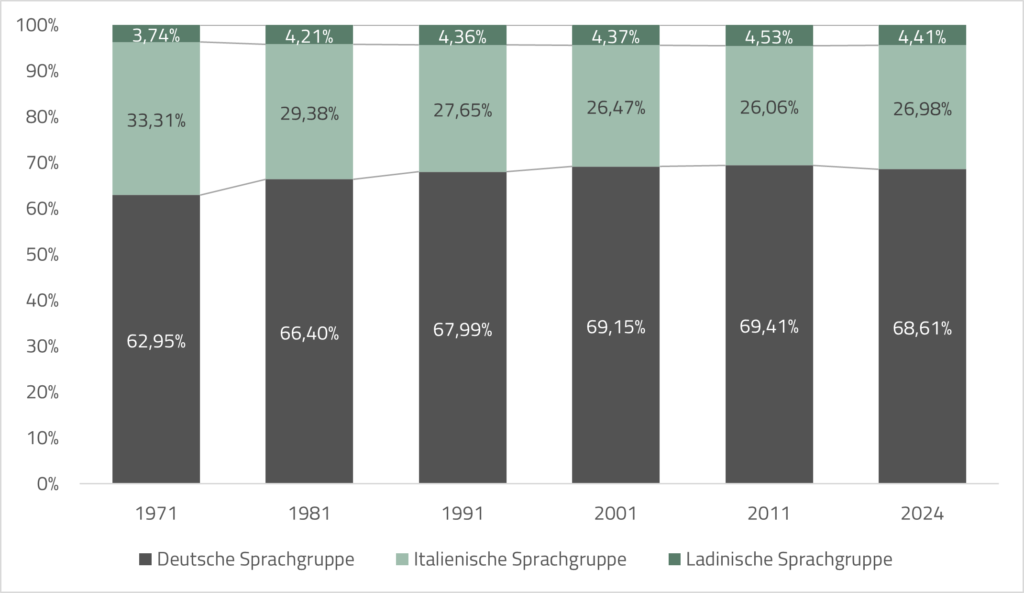

Rund 93 Prozent der 483.981 teilnahmeberechtigten Personen haben an der Volkszählung teilgenommen. Da nur italienische Staatsbürger*innen teilnehmen dürfen, ist zu berücksichtigen, dass die Zahlen nur bedingt Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zulassen. Der Anteil der deutschen (-0,8%) sowie der ladinischen Sprachgruppe (-0,12%) ist im Vergleich zu 2011 zurückgegangen. Die italienische Sprachgruppe konnte hingegen zulegen (+0,92%). Der Rückgang der deutschen Sprachgruppe bzw. die Zunahme der italienischen Sprachgruppe ist ein landesweiter Trend. Obwohl die ladinische Sprachgruppe landesweit nur leichte Verluste zu verzeichnen hat, ist auffallend, dass sie in den ladinischen Tälern um 2,58% zurückgegangen ist. Weitere Infografiken finden sich im Autonomy Dashboard South Tyrol.

Grafik 1: Ergebnisse der Sprachgruppenzählungen seit 1971 (Quelle: ASTAT)

Zwei- und Dreisprachigkeit

Als Beitrag zum Funktionieren der zwei- und dreisprachigen Verwaltung ist die Wiedereinsetzung der paritätischen Terminologiekommission zu sehen. Sie hat die Aufgabe, Rechts-, Verwaltungs- und Fachbegriffe zu definieren und die entsprechende Terminologie für Südtirol auf dem neuesten Stand zu halten.

Um das Recht auf Gebrauch der Muttersprache in der öffentlichen Verwaltung besser überwachen und durchsetzen zu können, hat die Landesregierung beschlossen, das Amt für Landessprachen und Bürgerrechte weiter zu stärken. Das Amt ist beispielsweise für Beschwerden von Bürger*innen hinsichtlich möglicher Verletzungen ihrer sprachlichen Rechte durch die öffentliche Verwaltung zuständig. Zur Unterstützung des Beschwerdemanagements und zur proaktiven Beratung der öffentlichen Verwaltung werden zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Darüber hinaus plant die Landesregierung eine Sensibilisierungskampagne, um das Bewusstsein für die Mehrsprachigkeit in Südtirol zu stärken.

Der Regionalrat hat im Rahmen des Nachtragshaushalts beschlossen, den Seniorenwohnheimen und Sozialdiensten der ladinischen Ortschaften künftig die Mehrausgaben für die Dreisprachigkeitszulage der Angestellten zu ersetzen. Dieser Beschluss zielt auch darauf ab, den Gebrauch der ladinischen Sprache im Verkehr mit ladinischsprachigen Bürger*innen zu verbessern.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung rückt auch die mangelnde Zweisprachigkeit staatlicher Portale immer mehr in den Fokus. Seit 2024 sind die CIE-ID App und die Webseite des Innenministeriums zur Verwaltung des eigenen Kontos der Elektronischen Identitätskarte (CIE) teilweise auch in deutscher Sprache verfügbar – ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Regierungskommissariat und der Südtiroler Landesverwaltung. Die CIE ist eine der Möglichkeiten, um sich für die Nutzung digitaler Dienste der öffentlichen Verwaltung zu identifizieren. Weitere Minderheitensprachen stehen zurzeit nicht zur Verfügung.

Die Einrichtung eines Medizinstudiengangs am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen kann als ein möglicher Beitrag zur Sicherung der Zwei- bzw. Dreisprachigkeit des Südtiroler Gesundheitswesens durch die lokale Ausbildung von Mediziner*innen gesehen werden. Studierende mit Zweisprachigkeitsnachweis Deutsch-Italienisch auf dem Niveau B2 können eine Landesförderung beantragen, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Fachärzt*innenausbildung oder der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin für vier Jahre im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu arbeiten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Università Cattolica del Sacro Cuore angeboten. Im September starteten 60 Student*innen ins erste Semester.

Schule

Das Thema Schule stand 2024 stark im Fokus der Medien, insbesondere die deutschsprachige Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“, kurz Goetheschule. Dort wurde die Idee angestrebt, für das Schuljahr 2024/2025 Erstklässler*innen mit Migrationshintergrund und nicht ausreichenden Deutschkenntnissen in einer Klasse zusammenzuführen. In dieser Klasse sollte dann die Sprachförderung, also das Erlernen der deutschen Sprache, im Vordergrund stehen. Das Projekt wurde jedoch von der Landesschuldirektion gestoppt und die Schule aufgefordert, die Klassen nach dem sogenannten Ausgewogenheitsprinzip neu aufzuteilen. Auf politischer Ebene gingen die Meinungen auseinander. Einige Politiker*innen sehen das Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts durch neue sprachliche Diversität in den Schulen gefährdet. Als Reaktion auf die Debatte beschloss die deutsche Bildungsdirektion ein Maßnahmenpaket, das unter anderem mehr Stellen für Sprachförderlehrkräfte vorsieht. Das Beispiel der Goetheschule zeigt exemplarisch, dass die Frage nach dem Umgang mit sprachlicher Vielfalt in Schule und Gesellschaft noch nicht beantwortet ist. Auf ähnliche Debatten wurde bereits im Autonomy Policy Brief 2023 hingewiesen.

Dass das Schulsystem anpassungsfähig und einem ständigen Wandel unterworfen ist, zeigen hingegen verschiedene Projekte, die in diesem Jahr gestartet wurden. Die Sprachförderung steht im Mittelpunkt des Lernmobilitätsprojektes „LISE“. Jugendliche, die deutschsprachige Oberschulen in Südtirol besuchen, können im Rahmen von „LISE“ das dritte oder vierte Schuljahr oder ein Semester an einer italienischen Schule außerhalb Südtirols absolvieren. Umgekehrt wird Schüler*innen italienischer Oberschulen die Gelegenheit geboten, eine Schule in Deutschland zu besuchen. Den ladinischen Oberschüler*innen stehen beide Möglichkeiten offen.

Am Realgymnasium Bozen wurde mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 die Idee eines internationalen Klassenzuges umgesetzt. Rund 20 Schüler*innen werden künftig in den Sprachen Englisch, Deutsch und Italienisch unterrichtet, wobei der größte Teil der Fächer auf Englisch unterrichtet wird.

Ladinische Flagge

Von symbolischer Bedeutung für die ladinischen Gemeinden der Region Trentino-Südtirol war der vom Regionalrat angenommene Beschlussantrag, mit dem die Regionalregierung aufgefordert wird, die Verwendung und Anbringung der ladinischen Fahne (blau, weiß, grün) an den öffentlichen Gebäuden der ladinischen Gemeinden offiziell zu genehmigen.

Sicherheit

Vor dem Hintergrund der verstärkten Sicherheitsdebatte in Südtirol ist das Rahmenabkommen des Landes mit dem Innenministerium zu sehen, das Ende 2024 unterzeichnet wurde. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass das Land Südtirol der Quästur Bozen bei Bedarf vorübergehend Personal für Verwaltungstätigkeiten zur Verfügung stellen kann. Außerdem kann das Land Ausrüstung für die Quästur Bozen und das Landeskommando der Carabinieri beschaffen. Die finanziellen Aufwendungen für diese Sicherheitsmaßnahmen werden im Rahmen des Beitrags des Landes zur Sanierung der Staatsfinanzen gemäß Artikel 79 des Autonomiestatuts berücksichtigt.

Finanzen

Haushalt

Mit dem Nachtragshaushalt konnte das Land 2024 über ein Rekordbudget von rund 8,3 Milliarden Euro verfügen. Der Haushalt für 2025 wird ein Gesamtvolumen von rund 8 Milliarden Euro haben. Zum Vergleich: Das Anfangsvolumen des vorangegangenen Haushalts lag bei 6,79 Milliarden Euro. Eine Neuerung im Haushalt ist die Steuerreform. Die regionale Wertschöpfungssteuer IRAP wird für Unternehmen, die höhere Löhne zahlen, von 3,9 Prozent auf 2,68 Prozent gesenkt. Zudem wird die Einkommensteuer IRPEF so umgestaltet, dass höhere Einkommen stärker belastet werden und die Mehreinnahmen gezielt an Familien mit Kindern fließen.

Finanzabkommen

Im Oktober wurde mit dem Staat ein Abkommen über die Finanzbeziehungen abgeschlossen, das vorsieht, dass Südtirol 103 Millionen Euro an zu viel erhaltenen Ausgleichszahlungen an den Staat zurückzahlt. Im Rahmen des sogenannten Ausgleichspaktes hatte der Staat Südtirol 2020 die durch die COVID-19-Pandemie entstandenen Mindereinnahmen ersetzt. Letztlich fielen die Mindereinnahmen geringer aus als erwartet, das heißt um 103 Millionen Euro. Außerdem wurde vereinbart, dass das Land Südtirol Finanzmittel zurücklegt, die erst im Folgejahr für Investitionen verwendet werden können. Dabei handelt es sich um 19 Millionen Euro für das Jahr 2025, jeweils 53 Millionen Euro für die Jahre 2026 bis 2028 und 85 Millionen Euro für das Jahr 2029. Im Sinne der jüngsten Reform des Europäischen Stabilitätspaktes dient diese Rücklage dazu, Haushaltsdefizite vorzeitig auszugleichen. Das Abkommen stellt auch klar, dass im Falle von nationalen Steuersenkungsinitiativen, die zu Einnahmeverlusten für Südtirol und Trentino führen, eine Einigung über mögliche Kompensationsmaßnahmen erzielt werden muss.

Gemeindenfinanzierung

Eine wichtige finanzpolitische Änderung erfolgte in diesem Jahr auch im Bereich der Gemeindenfinanzierung. Mit dem vom Landtag beschlossenen Gesetz wurden die entsprechenden Bestimmungen vereinheitlicht und überholte gesetzliche Regelungen aufgehoben. Bislang sah das Landesgesetz vor, dass 13,5 Prozent der Landeseinnahmen an die Gemeinden fließen müssen. Da die Gemeinden aber seit Jahren ohnehin einen höheren Anteil erhalten, wurde diese Quote abgeschafft. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes weist das Land „den Gemeinden geeignete finanzielle Mittel zu, um diese finanziell in die Lage zu versetzen, den Zielsetzungen gerecht zu werden und die gesetzlich festgelegten Befugnisse auszuüben“. Diese Zuweisungen werden jährlich in Verhandlungen festgelegt.